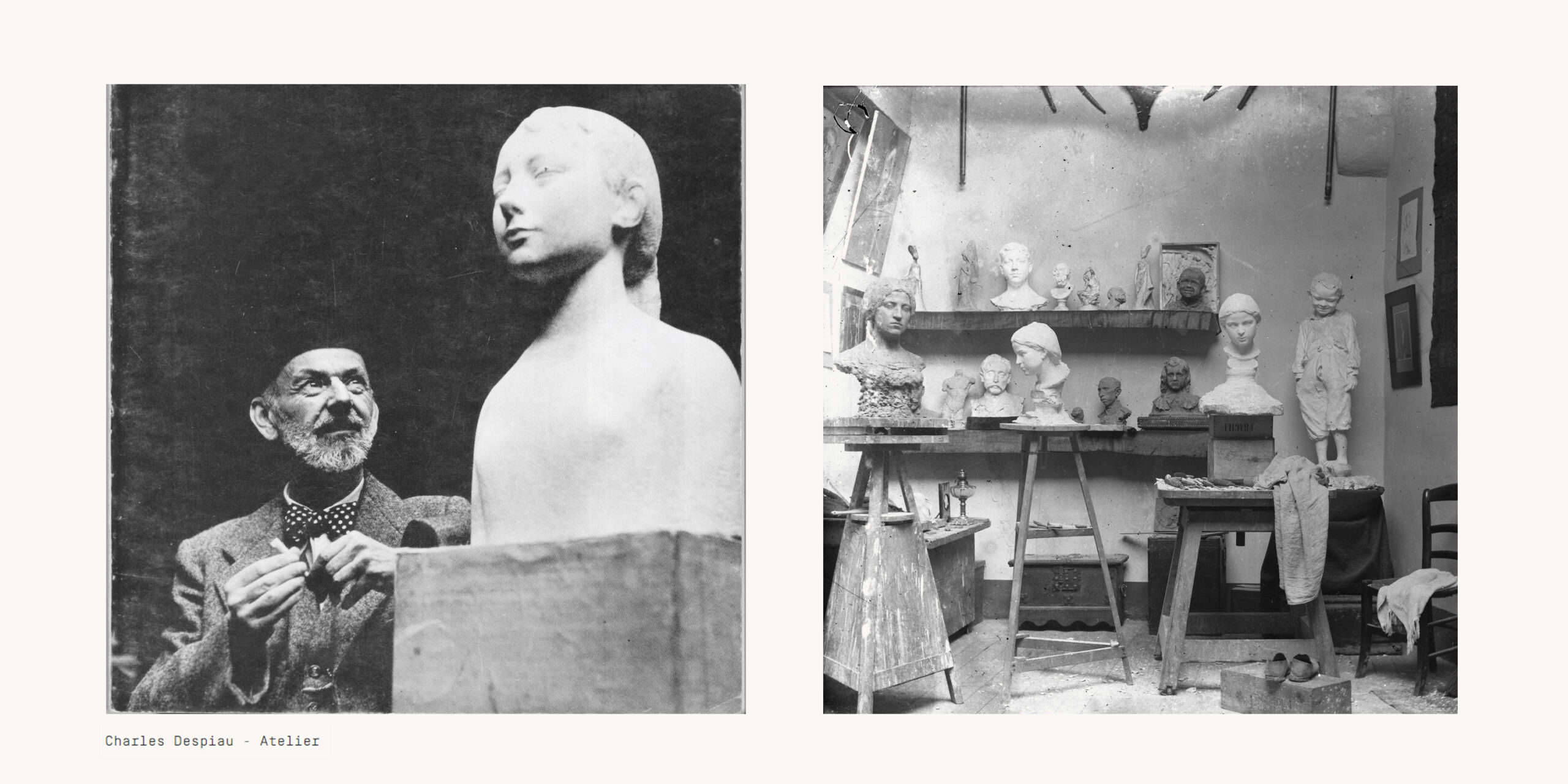

Musée Despiau-Wlérick

Mont-de-Marsan (40)

2021 - en cours

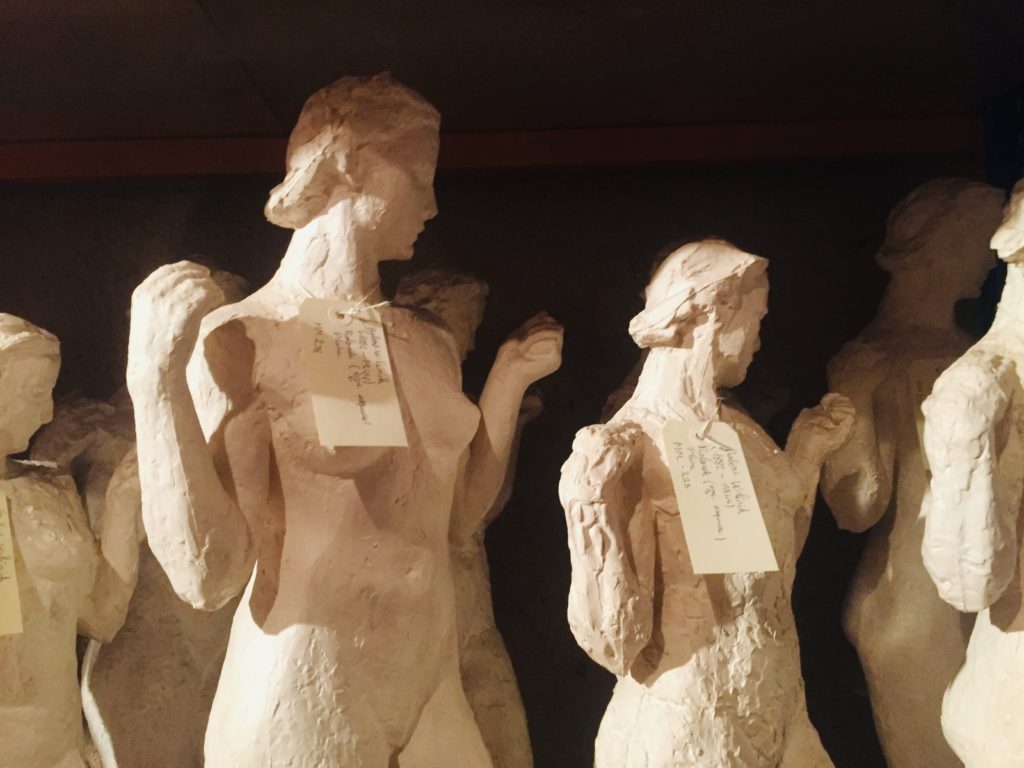

Lors de notre première visite, nous avons découvert des sculptures aux figures et aux corps calmes, un beau site taillé dans une pierre coquillière jaune qui s’est lentement stratifié comme la végétation abondante qui plonge ses racines dans le Midou en contrebas. Imprégnés de la sérénité des lieux, nous avons imaginé, aux côtés de Designers Unit pour la muséographie et Itinéraire Bis pour le paysage, un projet composé d’une strate légère faite de bois local qui complète deux strates anciennes, celles de la pierre coquillière et des enduits, pour étendre un parcours muséal au pied du Donjon Lacataye réhabilité et autour du jardin conservé. Le chantier est sur le point de commencer pour réaliser ce projet, qui permettra de faire découvrir, ou redécouvrir, les collections et la richesse d’un site qui le mérite.