Le Patio s’insère dans une composition unique offrant un cadre universitaire d’exception. Pour comprendre l’histoire et l’architecture du campus de l’Esplanade, il est nécessaire de revenir au contexte de sa construction.

Après la seconde guerre mondiale, la France connait un renouveau et plonge, selon les termes de l’économiste Jean Fourastié, dans la période intense des « Trente Glorieuses ». Ces années prospères se traduisent par une croissance économique et démographique exponentielle, accompagnée d’une amélioration du niveau de vie des Français. L’accroissement fulgurant de la natalité, combiné à une démocratisation de l’accès à l’enseignement secondaire et au baccalauréat, engendre donc, à la fin des années 1950, une augmentation considérable des effectifs étudiants souhaitant poursuivre un cursus dans le supérieur, et du personnel enseignant pour répondre à cette nouvelle demande.

La ville et le milieu universitaire de Strasbourg n’échappent pas à ce phénomène : le nombre d’étudiants triple en 10 ans, passant de 5000 en 1954 à 16000 en 1965. Le Palais Universitaire, jusqu’alors réservé à quelques centaines de privilégiés, n’est plus en mesure de suivre la cadence. Son mode de fonctionnement autarcique, autant que son architecture d’apparat, sont devenus obsolètes, trop élitistes, incompatibles avec les nouvelles méthodes d’enseignement et les effectifs croissants d’étudiants.

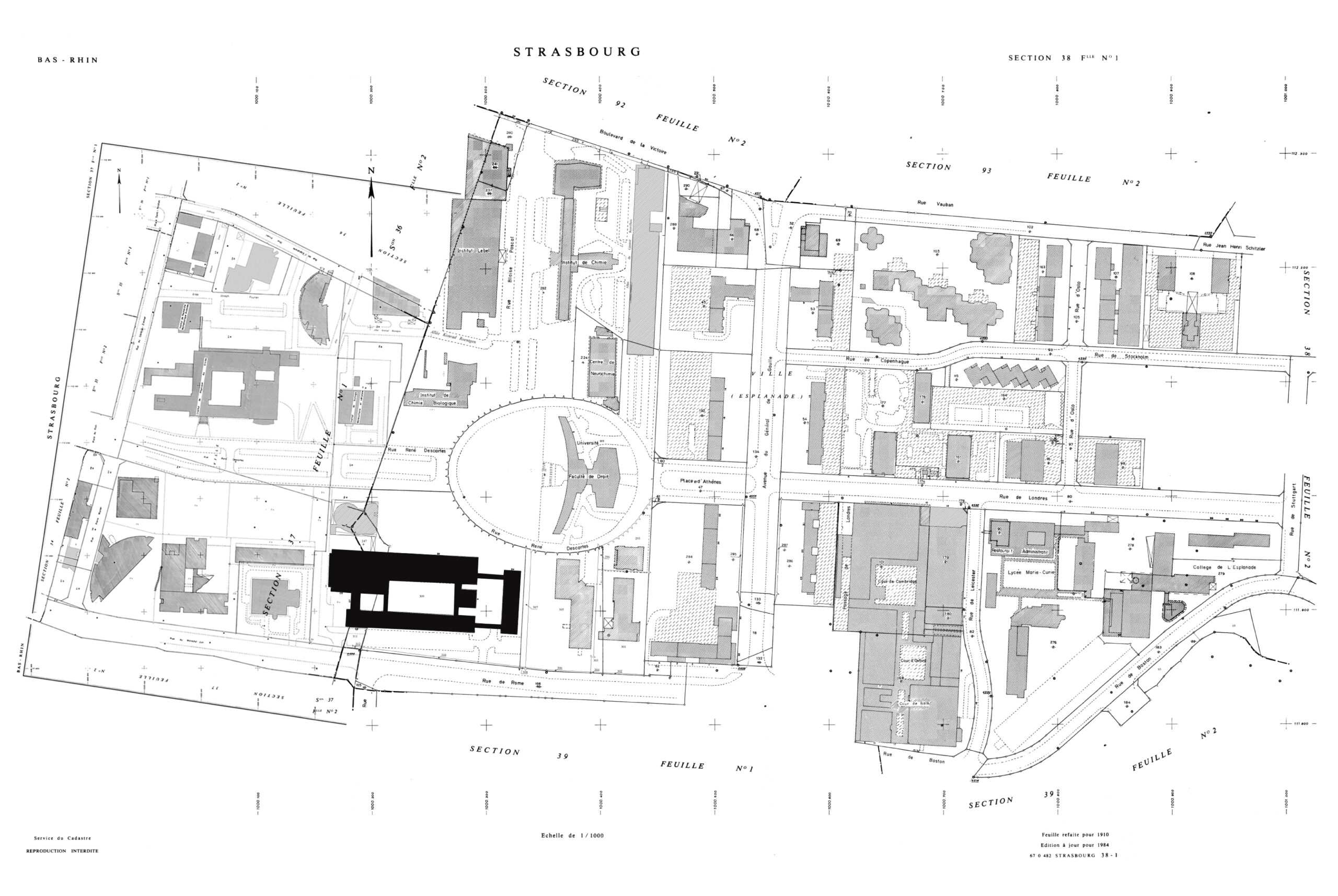

A l’échelle nationale, les grandes villes se confrontent à ces problématiques et des plans d’expansion multiplient de nouveaux regroupements universitaires en zone péri-urbaine pour y remédier. Strasbourg fit néanmoins figure d’exception, puisque l’université a pu bénéficier d’une opportunité inédite : la libération d’un terrain militaire attenant au centre historique, face aux équipements existants.

En cœur de ville, les édifices monumentaux qui composent le nouveau campus suivent le cardo-decumanus, les axes fondateurs de la ville, offrant un lien symbolique entre ancienne Cité et nouvelle urbanité. Cette implantation exceptionnelle, appuyée par une composition architecturale remarquable, permit de faire perdurer le rayonnement de l’université strasbourgeoise, tout en la propulsant dans sa modernité.

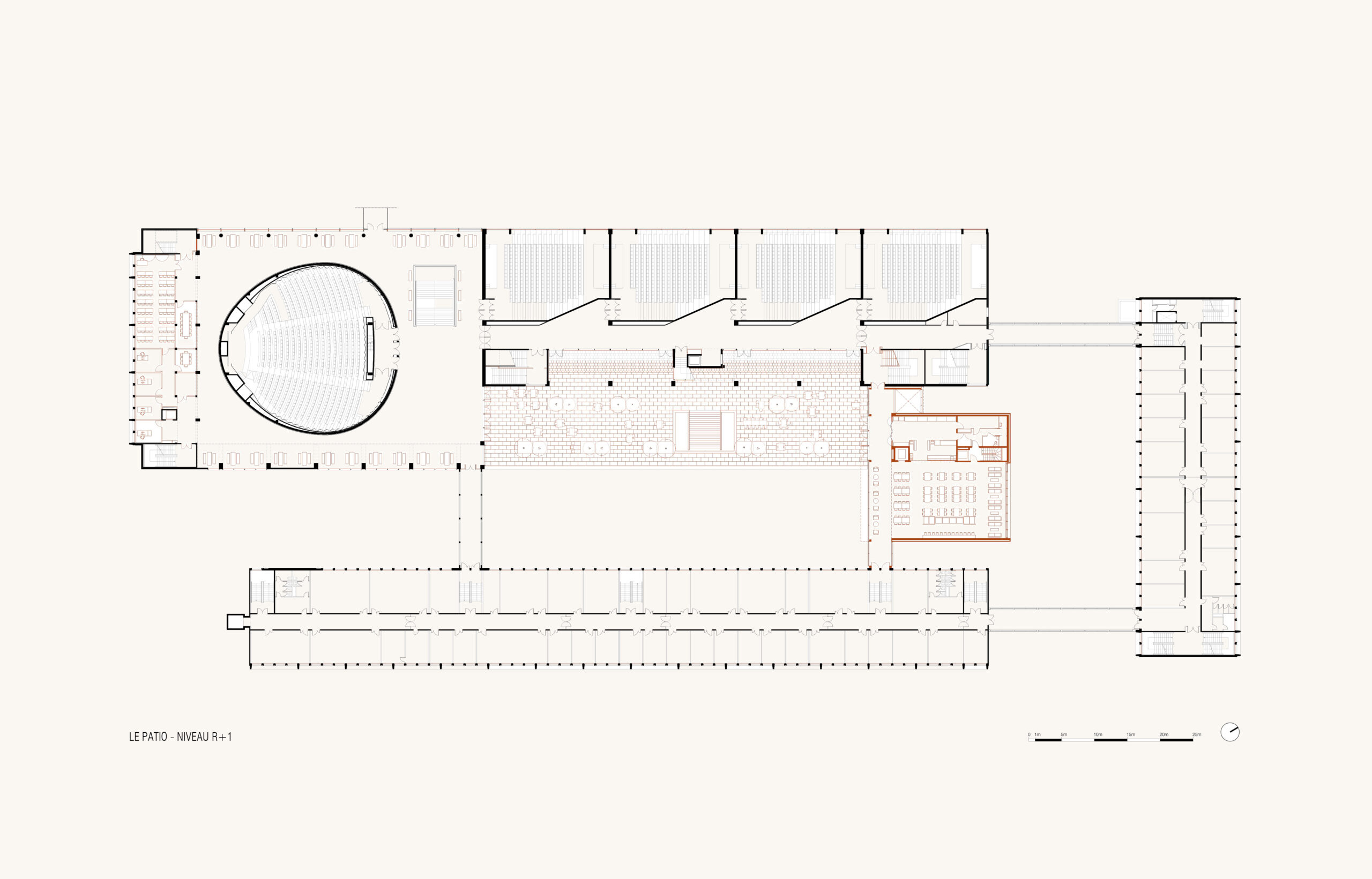

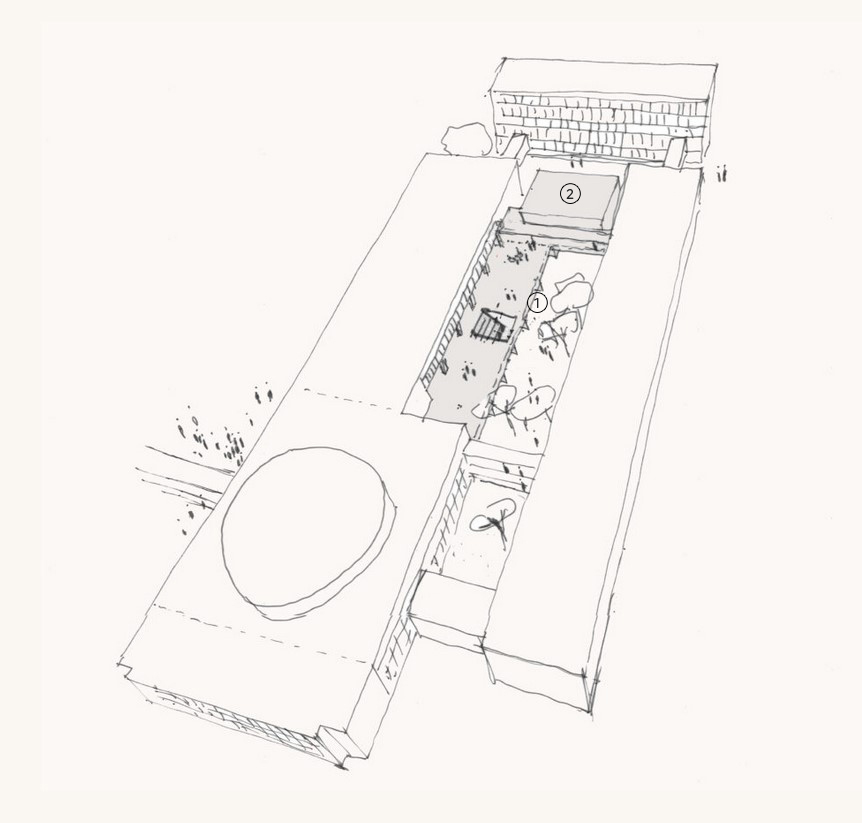

Parmi les édifices notables qui composent le site, la Faculté de Droit, monument historique et labellisée patrimoine XXème, ou encore la célèbre Tour de Chimie, sont souvent mis à l’honneur. La reconnaissance de l’Université des Sciences Humaines, usuellement nommée le Patio, comme ouvrage remarquable et structurant de l’Esplanade se faisait jusqu’à présent plus discrète. Pourtant, son architecte, Pierre Vivien, a proposé un ensemble reprenant toutes les innovations constructives de son époque, dans une écriture puissante et démonstrative qui confère une identité forte au Patio. Face à ce patrimoine moderne, trop souvent délaissé, nous avons donc entrepris une rénovation énergétique et une restructuration efficaces, au service d’un bâtiment qui ne demandait qu’à continuer sa vie.